近年アナログレコードに再び注目が集まっています。しかし、レコードプレーヤーを買えばアナログレコードをすぐに聴けるわけではありません。レコードプレーヤーを楽しむには知っておかなければいけないことがあります。

そこで今回は、レコードプレーヤーの購入を考えておられる方に必ず知っていて欲しい、レコードプレーヤーの必須知識「フォノイコライザー」と「カートリッジ」についてご説明します。

レコードプレーヤーを購入する前に!

家にはアンプやミニコンポがあるから、レコードプレーヤーを買ってつなげれば聞けるだろうと考えて、レコードプレーヤーを買おうと思っていませんか?そのレコードプレーヤーかアンプに、「フォノイコライザー」は搭載されていますか?

もしついていないなら、レコードプレーヤーからの音はとても小さいか、全く聞こえないかもしれません。

「フォノイコライザー」の機能が無いとそういう問題が起きてしまいます。なので、購入する前に必ずレコードプレーヤーまたはアンプに「フォノイコライザー」の機能があるかを確認してください。

フォノイコライザーとは?

「フォノイコライザー」とは、レコードを再生する際、正確な音で再生するために必要な機能のことです。この機能がないと、音が全く出ないか、音が小さいという問題が起こります。

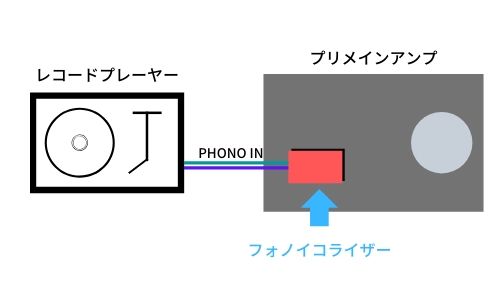

「フォノイコライザー」搭載かどうかはアンプ側に「PHONO IN」という入力端子があるかないかでわかります。また、「フォノイコライザー」がレコードプレーヤーに搭載されているモデルや、フォノイコライザー単体の機器もあります。

フォノイコライザー搭載アンプ

通常、Hi-Fiオーディオ用のプリメインアンプには「フォノイコライザー」が搭載されているので、PHONO IN端子にレコードプレーヤーを接続すればOKです。

また、まれにエントリーモデルの比較的安価なアンプでも「フォノイコライザー」が搭載されている製品もあります。(例:ソニー「STR-DH190」)

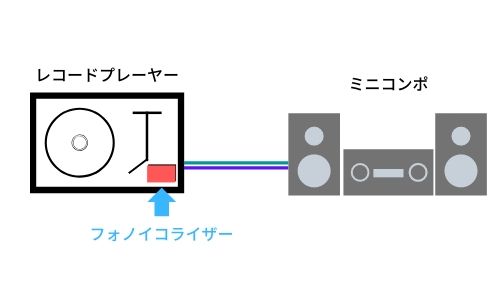

フォノイコライザー搭載レコードプレーヤー

レコードプレーヤー側に「フォノイコライザー」が搭載されているモデルであれば、PHONO IN端子のないミニコンポなどでも接続してアナログレコードの音を楽しむことができます。

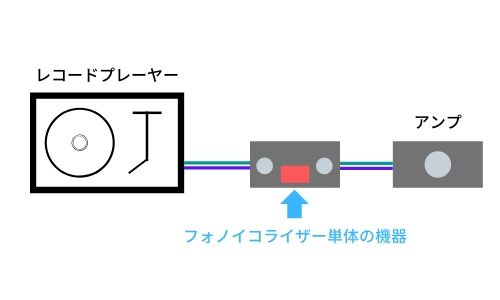

フォノイコライザー単体機器

「フォノイコライザー」の搭載されていないレコードプレーヤーやアンプをすでに持っておられる場合でも、フォノイコライザー単体の機器を購入することで対応できます。

フォノイコライザーはなぜ必要なのか?

そもそも、なぜフォノイコライザーがないと音が出なかったり、小さかったりするのでしょうか?

それにはアナログレコードへの録音方法が関係しています。ここからはアナログレコードの録音について詳しくご説明します。

アナログレコードの録音の特性

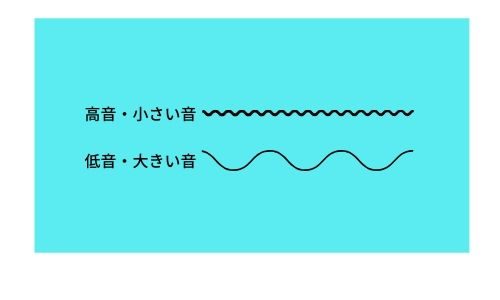

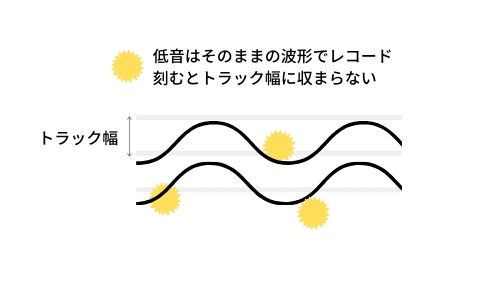

音は視覚化すると波のような形状になります。高音や小さな音は波の間隔が狭く、波形も小さくなります。一方、低音や大きな音は波の間隔が広く、波形が大きくなります。

アナログレコードはこの音の波形を盤面に掘られた溝に記録することで音を収録しています。そして、この収録する溝の幅のことを「トラック幅」と言います。

低音の特性

低音や大きな音は、一定間隔で刻まれているこのトラック幅に対し、波形が大きいので、そのままの波形で録音しようとするとトラック幅に収まりません。

もし仮に、低音や大きな音に合わせてトラック幅を調整すると、アナログレコード自体の大きさは変えられないので、結果として収録できる時間が大幅に短くなってしまいます。

その問題を解決するため、低音は波形がトラック幅に収まるように音を小さくして収録されます。

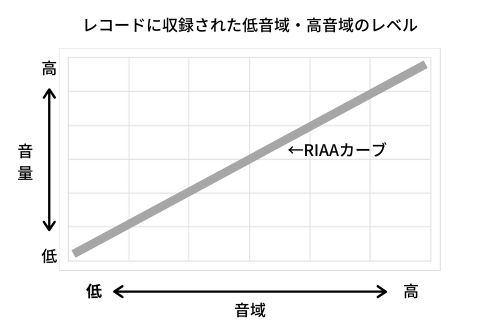

高音の特性

一方、高音の波形の幅はトラック幅に対して小さくなります。トラック幅には収まりますが、その空いた空間にノイズ入ってしまうという弊害が生じてしまいます。

そこで、高音は波形がトラック幅に合うように音を大きくして収録されます。

特性のまとめ

このような低音と高音の特性から、アナログレコードの盤面に収録された音は、低音は小さく、高音は大きくなるという特性を持つことになります。

その音量の差をフラットにするために必要なのが「フォノイコライザー」というわけです。

フォノイコライザーの働き

では、「フォノイコライザー」は具体的にどのような働きをしているのでしょうか。

出力レベルの増幅

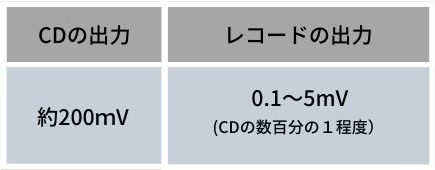

音の出力は、CDからの出力信号であれば約200mVあるので、CDプレーヤーとアンプをつなげても、アンプの機能でスピーカーで聴くレベルまで出力を上げることができます。

しかし、レコードプレーヤーからの出力は0.1~5mVと非常に小さい出力信号しかありません。それで「フォノイコライザー」はその信号を十分な出力レベルまで増幅させる働きをしています。

レコードに収録された音を本来の音へ復元する

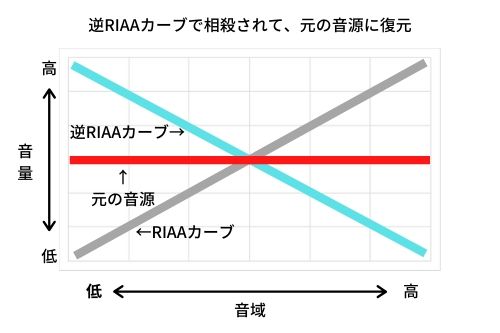

先ほどご説明したとおり、音源はレコードに収録される時に、低音域の音量は小さく、高音域の音量は大きくして収録されています。この収録方法は世界共通規格で決まっていて、その規格のことを「RIAAカーブ」と言います。

「RIAA」とはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)の略称です。

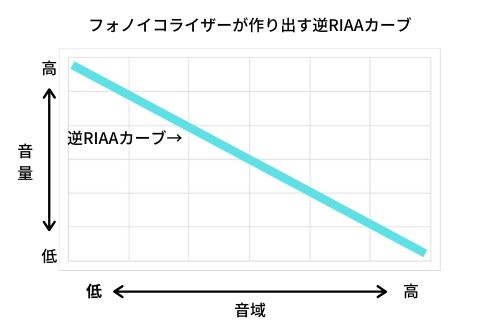

この「RIAAカーブ」で収録された音に対し「フォノイコライザー」は逆の働きかけをします。つまり、「フォノイコライザー」は低音域を大きく、高音域を小さくする働きをしているのです。

カートリッジとは?

「カートリッジ」とは、レコードプレーヤーの音の読み取り部分にある機器です。アナログレコードから音を読み取り、振動によって出力電圧を上昇させ信号を送ります。

この「カートリッジ」にも種類があります。ご自身が持っておられるアンプの「フォノイコライザー」がこれからご説明する「MMカートリッジ」対応なのか「MCカートリッジ」対応なのか、仕様などをよく確認してください。

MMカートリッジ

「MMカートリッジ」のMMとはMoving Magnet(ムービング・マグネット)の略称です。MMカートリッジは磁石を針先に取り付け振動させ、近くに置いたコイルに電圧を生じさせるもので、出力電圧が大きいのが特徴です。

出力電圧が大きいと、電圧を増幅させる「フォノイコライザー」の負担が少しでも軽減されるので、「フォノイコライザー」にとって優しく、比較的安価で、針も自分で交換できる「MMカートリッジ」は入門向けのカートリッジと言えます。

MCカートリッジ

「MCカートリッジ」のMCとはMoving Coil(ムービング・コイル)の略称です。MCカートリッジはコイル自体が振動することで電圧を生じさせます。振動系が軽く、レスポンスも良いため周波数のレンジもワイドで、MMカートリッジに比べ音が良いのが特徴です。

MMカートリッジに比べコイルが少ないため、電圧が低くなります。電圧はMMカートリッジの約1/10で、0.1mV~です。そのためフォノイコライザーだけでは出力不足なため「昇圧トランス」や「ヘッドアンプ」が別で必要です。また、針もメーカーやお店に預け交換してもらう必要もあるため、中・上級者向けのカートリッジ言えます。

まとめ

レコードプレーヤーを購入する前に、「フォノイコライザー」と「カートリッジ」とは何なのかを知っておく必要があることをご説明してきました。

レコードプレーヤーは、音の豊かな表現力、空気感の伝わり方、独特のノイズなど、音を味わう点で魅力的な機器です。失敗しない選択をして、アナログレコードの音を是非楽しんでみてください。

コメント

[…] […]

[…] […]